心不全とは・・・

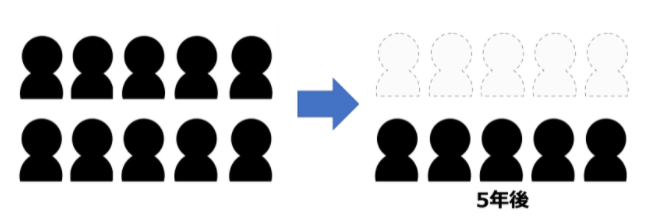

心不全とは「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」です。心臓の病気なら命に関わるだろうと思われる反面、進行性であることやいくつかの癌と同等の予後であることはあまり知られていません。実際、心不全による5年生存率は50%と言われています。これは心不全の患者さんが10人いたら、5年後にはその半分の患者さんが亡くなっているというとても衝撃的な数値になります。

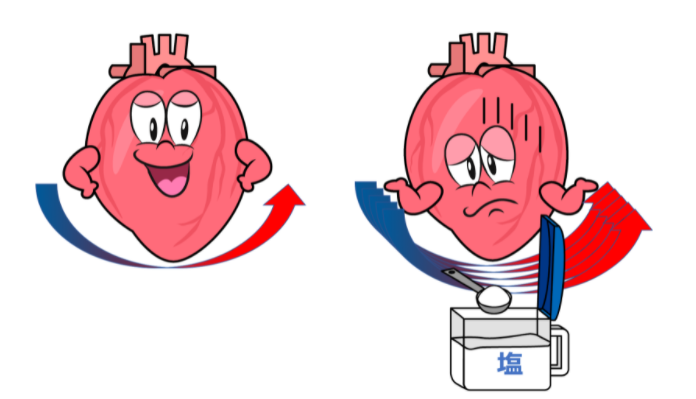

心臓と塩との関係

心臓は、血液を全身に回すポンプです。そのポンプが十分に働けなくなる心不全は、さまざまな心臓病により引き起こされますが、どの病気が原因であっても心不全を進行させる共通した因子があります。それは「塩分」です。

ヒトは、進化の過程において、貴重な塩分を体の中に保持するような体内システムを獲得しました。ヒトの体は塩を摂取すると、塩分濃度が上がりすぎないよう希釈するために水分を溜め込み、血液全体の容量が増えます。「心臓が回さなければならない血液量が増える」=「心臓の仕事量が増える」ことになります。さらに血圧上昇や交感神経の活性化、動脈硬化の促進、塩分を排泄する腎臓の障害などによって、間接的にも心臓の負荷が増え、機能が低下します。塩分摂取を抑えると、心臓の仕事量が減り負荷も減るため、心不全の治療になるばかりでなく予防にもつながるわけです。

塩の摂取を減らすために

2018年の日本人の平均食塩摂取量は男性11.0g/日、女性9.3g/日(2020年1月の厚労省定期調査)で、目標値の8.0g/日(健康日本21)を大きく上回っています。食事も摂らずに一日中汗だくの作業をするわけでなければ、現代日本人が塩分不足になることはありません。

では、心不全を予防するために、具体的に何に気をつければ良いのでしょう。調味料を「減塩」表記のものに変更するのは手軽にできる方法です。食事の際は、ちょっとつまみたくなるような漬物や梅干しといった香の物は避けましょう。うどんやそば、ラーメンといった麺類は、スープを残すことで1食に含まれる塩の量を大幅に減らすことができます。また、スープのみならず、麺にも塩が多く含まれているので、麺類の食事回数そのものを減らすことが効果的です。美味しいおつまみで一杯、というのは至福の時ですが、ハムやベーコン、チーズ、ちくわやかまぼこ、塩辛など、酒の肴には塩が多く含まれます。休肝日を作る(もしくは増やす)と塩分もアルコールも減らせて一石二鳥です。どの減塩方法も、「週に〇回までならOK」など、具体的な回数を決めると取り組みやすくなります。

塩分をどれくらい摂取したかについては、尿中に排泄された成分の測定と年齢・身長・体重などから推定値を出すことができます。クリニックでも比較的簡便に行える方法ですので、定期通院しているかかりつけの先生がいらっしゃる場合は、相談してみて下さい。

ただし、既に心臓病・心不全がある患者さんや、腎臓の病気がある患者さんにとっては、塩の摂取量が命に関わる場合もありますので、主治医に指示された塩分量の厳守が重要です。

心不全を予防して将来の健康への投資を!

筆者はよく外来で、「心不全の予防や治療は、今日明日の健康のためだけでなく、将来の健康への投資と考えてください」とお話しています。減塩はノーリスクです。しかし得られる将来の健康は大きなリターンで、非常に利益率の高い投資となります。「長期に渡って継続すること」は投資の原則ですので、長く続けていくことが重要です。みなさんも健康に対する投資を始めてみませんか。